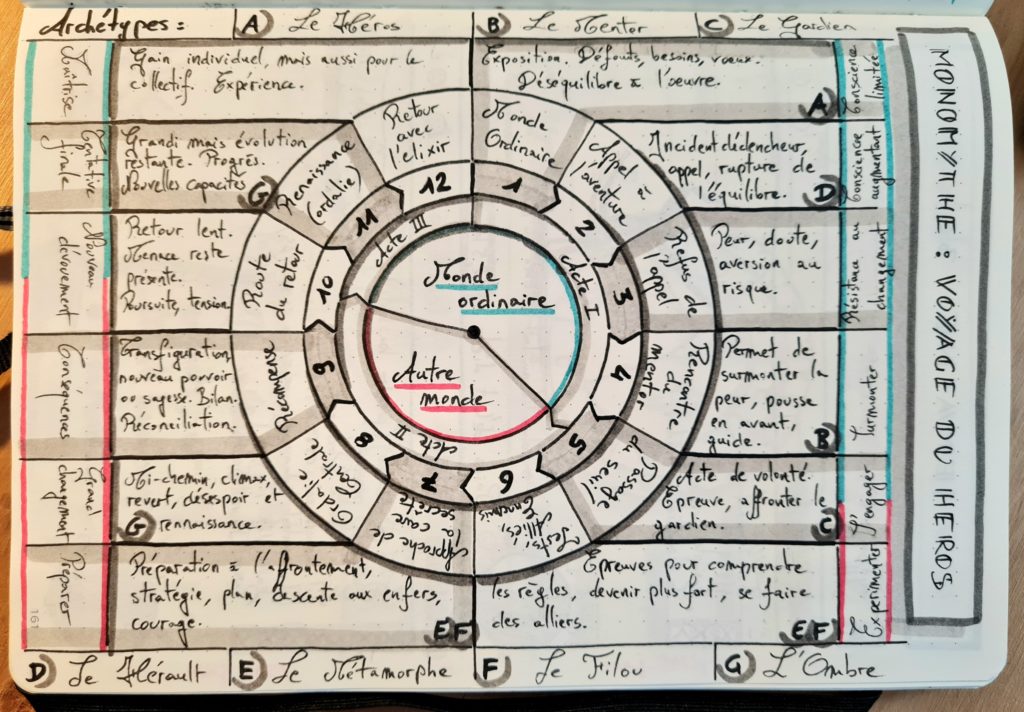

Dans les deux articles précédents, je vous ai présenté les principaux concepts du Voyage du Héros (principaux concepts puis étapes), ainsi que les 12 étapes que l’on y retrouve. Si ce n’est déjà fait, je vous invite à les (re)lire sans quoi la suite de cet article n’aura pas beaucoup d’intérêt !

Toutefois, en voici un très bref rappel :

Le « Voyage du Héros » (ou Monomythe) est une structure narrative commune à de très nombreuses histoires de récit initiatique de part le monde, des plus antiques mythologies au plus récents films hollywoodiens. Elle décrit en 12 étapes le voyage du personnage principal qui le mènera à faire de multiples rencontres, traverser de nombreuses épreuves, confronter son antagoniste et sortir grandit de sa quête.

Pour autant, l’on peut largement contester le monomythe…

Juste des variations autour d’une même histoire ?

Une première critique que l’on retrouve souvent est que le monomythe n’est pas la seule structure narrative existante, et que de nombreuses histoires peuvent s’appuyer sur des structures différente (voire être totalement déstructurées).

…et je suis totalement d’accord avec cela ! Le Voyage du Héros est une structure narrative parmi tant d’autres, et ne correspond qu’à un type d’histoire : le récit initiatique ! De ce fait, il est également centrée sur une intrique (quasi)unique portée par un unique personnage, et ne gère pas plusieurs intrigues parallèles.

Essayer d’appliquer le monomythe à d’autres histoire peut être un défi intéressant, mais n’aura probablement pas d’intérêt la plupart du temps. C’est d’ailleurs pour cela que je trouve le titre du livre de Christopher Vogler « Le Guide du Scénariste » probablement très prétentieux, puisqu’il ne traite que du monomythe et ses variations…

Lucas vs Vogler

Au delà de l’universitaire Campbell qui en a posé les bases, le monomythe tel que je vous l’ai décris dans l’article précédent fut formalisé par Vogler.

Et pourtant, la lecture de sa fameuse note (évoquée au premier article) m’a tout de même interloquée. En effet, Vogler illustre son propos avec de nombreux exemples (la plupart du temps empruntés à Hollywood) ; et phénomène notable : pratiquement chaque étape du monomythe est illustrée par un exemple tiré de… Star Wars !

Rappel de la chronologie :

- Christophe Vogler a publié sa note en 1986 à partir des thèses de Campbell ;

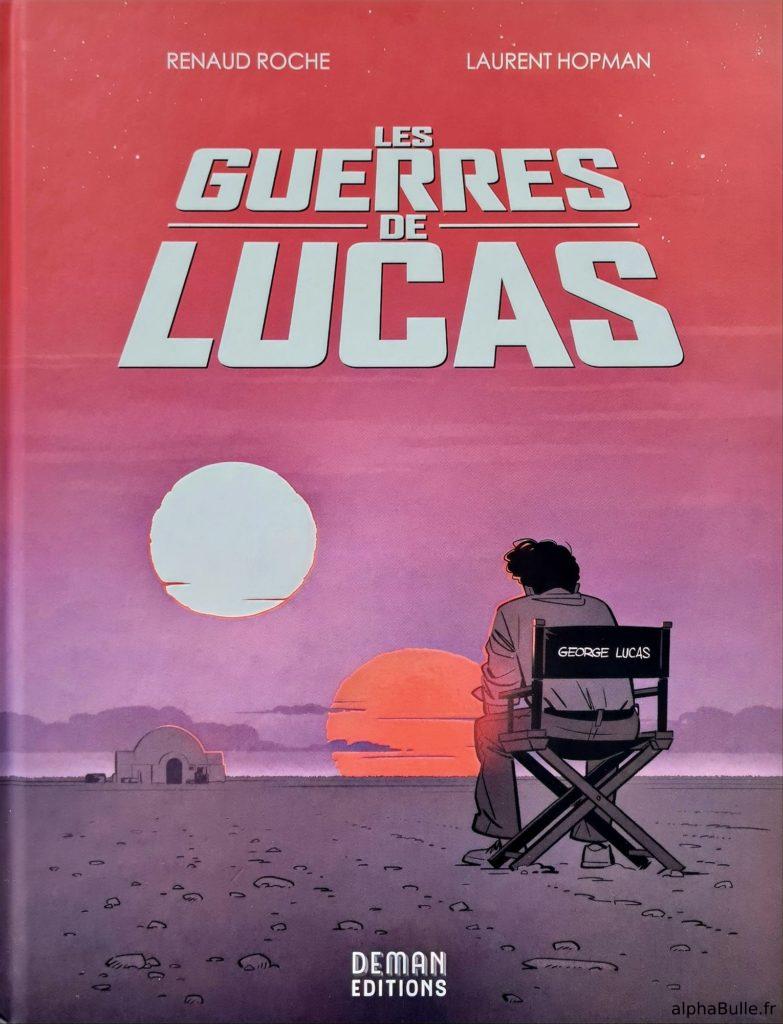

- Georges Lucas assume s’être inspiré des travaux de Campbell et son film est sorti en 1979 (voyez cet excellent album à ce propos).

Ainsi, à la lecture du texte de Vogler, j’ai quand même sacrément eu l’impression que c’est Lucas qui a fait le gros du travail à partir des thèses de Campbell, et que Vogler s’est largement appuyé sur le film de ce dernier pour reformaliser le désormais célèbre Voyage du Héros.

Cela ne rend pas le monomythe moins intéressant, mais sa paternité me semble quand même relativement floue…

Un cas typique de prophétie auto-réalisatrice ?

Il est possible de voir dans le monomythe un cas plutôt interessant de prophétie auto-réalisatrice1. Ainsi :

- Divers mythes et histoire existent, contenant en leur sein une structure plus ou moins proche du monomythe ;

- Vogler et Campbell ont théorisé le concept à partir de celles-ci ;

- Le monomythe est diffusé et se répand ;

- Il est de plus en plus employé par des conteurs d’histoires (auteurs, scénaristes, romanciers…) ;

- De nombreuses œuvres primées et/ou grand-publics sont basées sur le monomythe ;

- Le monomythe est renforcé et confirmé au fil du temps…

Ainsi, c’est parce que le concept du monomythe existe et est relativemett populaire que l’on peut retrouver des œuvres (récentes) qui en ont tous les attributs, renforçant d’autant plus la légitimité de cette structure narrative particulière.

Soulignons que cela peut mener à l’écœurement ! En effet, une critique qui revient parfois (et de manière compréhensible) est que l’on retrouve trop souvent le schéma du monomythe dans beaucoup de récits initiatiques, alors que d’autres structures narratives pourraient tout autant être employées.

Quelques critiques académiques

Il faut le savoir, Joseph Campbell n’était pas un chercheur (au sens scientifique du terme) et son monomythe n’a jamais été reconnu académiquement. Différentes critiques lui sont ainsi adressées, parmi lesquelles…

La sur-généralisation

Un reproche souvent fait aux travaux de Campbell est la sur-généralisation de son monomythe. En effet, il avance que tous les récits initiatiques sont basés sur le même modèle, mais souffrirait de plusieurs biais :

- La paréidolie : il s’agit d’une tendance à reconnaitre plus ou moins spontanément des schémas ou motifs déjà connus alors qu’ils ne sont pas vraiment là ou n’y sont que par hasard (exemple typique : reconnaitre des formes ou des visages dans les nuages du ciel).

- L’effet barnum : qui consiste à proposer des informations tellement larges et transverses qu’elles peuvent s’appliquer à tout (exemple typique : les horoscopes de magasines). Ainsi, à l’inverse du point précédent, en présentant un schéma très (trop?) générique, on peut appliquer ce biais au monomythe de Campbell :

- Soit en le reconnaissant dans beaucoup d’histoires par sa dimension trop large et applicable partout et pour tout ;

- Soit en tentant de le faire correspondre coute que coute à une histoire donnée, quitte à prendre quelques libertés avec telle étape ou telle archétype.

- La simplification : pour forger le monomythe, Campbell aurait volontairement (ou pas) simplifié nombre de mythe et ignoré nombre de péripéties ou de sous-intrigues dans sa matière de départ.

L’ethnocentrisme

Cette critique revient régulièrement sur les travaux Campbell : il se serait principalement appuyé sur des mythes et folklores occidentaux, ignorant (volontairement ou pas) de grandes histoires fondatrice des continents asiatiques, africains, précolombiens ou océaniens…

J’avoue que je n’ai pas étudié moi-même en profondeur les travaux de Campbell pour apporter un éclairage sur cette critique. Toutefois, j’aurais tendance à dire que la « Pérégrination vers l’ouest », un mythe fondateur chinois2 correspond assez à la structure du monomythe…

Et après avoir jeté un œil à la bibliographie du Héros aux 1001 visages, l’on constate la présence forte de textes religieux asiatiques et indiens, ainsi que des travaux issus des quatre coins du monde.

Notez également que cette critique se rapproche assez du biais de simplification, déjà évoqué.

Le manque de preuves et de démarche

Joseph Campbel a de nombreux détracteurs dans le champs universitaire et scientifique.

Tout d’abord, on lui reproche de sérieuses lacunes dans sa démarche. Il n’emploie pas de méthodologie comparative rigoureuse comme le nécessiterait une approche scientifique de l’anthropologie, ou de l’histoire des religions. En particulier, l’on peut souligner :

- L’absence de critères pour sélectionner ses sources, qui sont pourtant larges et multiples. A l’inverse, de nombreuses sources sont écartées de son approches, sans qu’il le justifie.

- A ce titre, il lui est également reproché de se saisir des grands mythes, mais aussi de contes populaires et d’œuvres modernes, sélectionnées pèle-mèle.

- En outre, Campbell ignore le contexte historique, social et culturel des mythes qu’il considère, et n’en retient que l’histoire elle-même détachée de toutes racines.

Ainsi, il semble que Campbell ait eu une approche « à rebours » : partant de son idée de monomythe, il est remonté aux histoires et mythes qui conforteraient son concept. C’est l’inverse d’une démarche scientifique et hypothético-déductive qui pose des hypothèses sur la base de faisceaux d’indices, puis cherche à la confirmer ou l’infirmer par l’expérimentation (ou de nouveau l’observation). Avec l’approche retenue par Campbell, le monomythe est trop protéiforme, trop flexible (on en revient à la sur-généralisation évoquée ci-dessus), et donc presque irréfutable ce qui le rend non-scientifique.

Et pourtant…

A mon sens, le monomythe de Campbell reste un concept éminemment intéressant à deux titre :

- On peut le voir comme un prisme de lecture, permettant d’analyser une histoire (souvent une origin story) comme une déclinaison plus ou moins réussie du célèbre Voyage du Héros. A ce titre, il devient intéressant de dresser des comparaisons (ou des oppositions) comme je me suis amusé à le faire dans l’article précédent.

- Même s’il n’est pas scientifiquement validé, il reste un support de narration tout à fait valable pour un auteur qui souhaiterait s’appuyer dessus pour construire (tout ou partie de) son récit. C’est un support, au même titre que la structure en trois actes, les trois lois de la magie, ou encore les archétypes…

Et vous, qu’en penses-vous ? Pour ou contre le monomythe ?